Типология неверия. Часть I

Авторская рубрика заведующего кафедрой богословия Московской духовной академии, протоиерея Павла Великанова «Мысли о вере»

Телеканал «Царьград» продолжает публикацию на страницах своего сайта цикла богословских статей протоиерея Павла Великанова, объединённых авторской рубрикой «Мысли о вере». Сегодня автор предлагает поразмышлять о феномене «неверия».

Что это? Атеизм или столь свойственный многим современным людям стихийный, а потому необдуманный агностицизм? Или же это особое состояние человека, возможное и при формальной вере? Именно об этом и многом другом сегодняшние «Мысли о вере» отца Павла Великанова.

* * *

Что такое «неверие»? С этим понятием чаще всего отождествляют отрицание существования Бога. Однако это будет правильно только по отношению к определённой — активной или даже агрессивной — форме неверия. В других случаях неверие может существовать даже при формальном согласии, что Бог существует. История неверия Израиля — яркое тому подтверждение: устами пророков Бог упрекает израильский народ не в «атеизме» как таковом, а в нежелании слушаться Бога, следовать Ему, в недоверии Богу и боязливости, и только как следствие этого — обращении к местным языческим богам (см. 3 Цар. 18.21, Ос. 10.2).

Вера: Основные смыслы

Поэтому под неверием мы прежде всего будем понимать определённое состояние человека, при котором Бог не ощущается и не переживается человеком как средоточие и смысл бытия; это состояние, чуждое действиям Божественной благодати: между человеком и Богом нет доверительного общения.

Можно также сказать, что здесь человек не настроен на «волну» Богообщения, он не слышит голоса Бога, потому что не в состоянии его услышать и последовать за Ним.

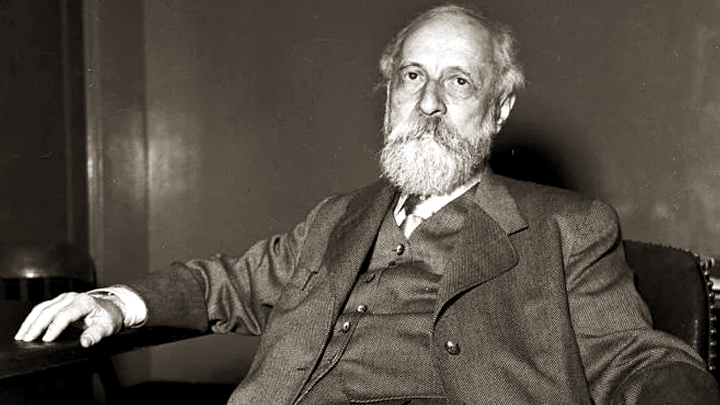

Такое состояние хорошо описал еврейский религиозный философ XX века Мартин Бубер:

Для моего "неверия" феномен "веры" не является чем-то принципиально непостижимым и он чужд мне только в одном смысле — как душевное состояние. Но если я говорю, что Бог есть, поскольку есть такая категория, и поскольку она активно участвует во всём круговороте человеческой истории, то тогда в чём же состоит мой атеизм? Он состоит в том, что, во-первых, мне недоступна, честно говоря, вера как некое состояние души. Во-вторых, я не признаю над собой верховного и yказyющего авторитета, в этом моё своеволие. Во всём остальном я не вижу для себя никаких ограничений для того, чтобы вступить как бы в некий поток совместного размышления по поводу этой Высшей силы[1].

М. Бубер. Фото: www.globallookpress.com

М. Бубер. Фото: www.globallookpress.com

Мартин Хайдеггер, крупнейший немецкий философ, среди основных черт, определяющих специфику ХХ века, никогда ранее не имевших место, указывает в том числе и «обезбожение»:

Пятое явление Нового времени — обезбожение. Это выражение не означает простого изгнания богов, грубого атеизма. Обезбожение — двоякий процесс, когда, с одной стороны, картина мира расхристианизируется, поскольку вводится основание мира в качестве бесконечного, безусловного, абсолютного, а с другой — христиане перетолковывают своё христианство в мировоззрение (христианское мировоззрение) и таким образом сообразуются с Новым временем[2].

М. Хайдеггер. Фото: www.globallookpress.com

М. Хайдеггер. Фото: www.globallookpress.com

Хорошо известен факт современного стремительного падения религиозности в странах Западной Европы. Если в 1981 году 85% европейцев заявили о своей принадлежности к религии, то в 1999-м — уже лишь 75%. Примечательно, что среди молодёжи наблюдается постоянный рост тех, кто не относит себя ни к одной религии. Например, в Нидерландах и во Франции таких соответственно 71% и 58% из числа молодых.

Только 20,5% западноевропейцев посещают храм каждую неделю, но и здесь показатели сильно разнятся: от 65% в Ирландии до 2% в Дании. Даже при сохранении веры в Бога у 77,4% населения слова и символы христианства становятся недоступными для понимания, а сама идея Бога меняется: Бог превращается в некую космическую силу[3].

Вера — от слышания,

(Рим. 10.17), — говорит апостол Павел.

В этом смысле большинство наших соотечественников были неверующими по причине неведения (или неразумия).

Если не слыхали, — пишет святитель Феофан Затворник, — то, конечно, не виноваты в неверии: ибо как можно веровать в то, о чём не слышишь?[4]

Здесь причиной неверия является внешний фактор — неведение, религиозное невежество, которое не является определяющим отношением человека к Богу. Эту причину неверия можно понять и даже простить, поскольку здесь ещё нет ни ярко выраженного противления Богу, ни принятия Его как своего Господа.

Почему вера – добродетель?

Конечно, говорить о том, что в принципе может быть такая ситуация, в которой у человека нет вообще никаких представлений о Божественном, невозможно. Ту или иную информацию о религиозной вере можно получить из чтения художественной литературы, кинематографа, изобразительного искусства, наблюдения за жизнью сотворённого Богом мира, внимания к собственной совести. Именно это зачастую и происходило во время господства атеистической идеологии, когда из лексикона советского человека должны были быть удалены любые упоминания, связанные с верой и религиозностью.

Однако все эти косвенные свидетельства о вере сами по себе не являются достаточными для появления развитого религиозного чувства: вне Божественного Откровения человек может только предощущать Бога, предполагать, что Он Есть и Каким Он может быть, но эти ощущения не могут выразиться в глубокую веру и ясное понимание содержания этой веры. Об этом говорит преподобный Марк Подвижник:

Не знающий истины — и веровать не может истинно. Ибо ведение по естеству предваряет веру[5].

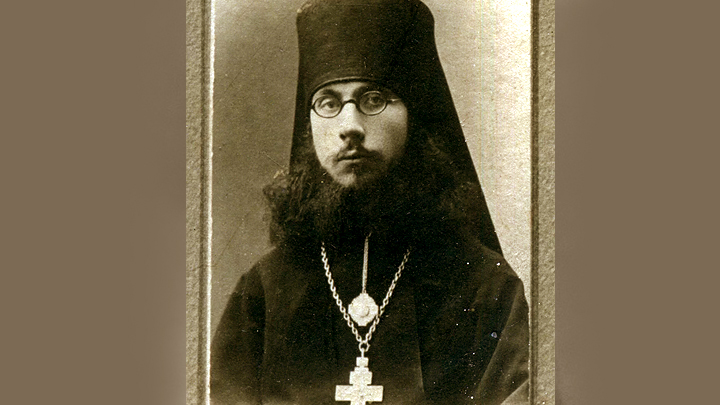

Однако незнание по неведению ведь ещё не есть отрицание. «Не знающий близок к вере, ибо никак не может доказать ни себе, ни другим, что Бога нет», — пишет русский православный архиерей и духовный писатель первой половины и середины XX века, митрополит Вениамин (Федченков)[6].

Митрополит Вениамин (Федченков). Фото: pravoslavie.ru

Митрополит Вениамин (Федченков). Фото: pravoslavie.ru

Следующий тип неверия — нежелание верить. Эта разновидность неверия — уже свидетельство внутреннего самоопределения личности. Человек не хочет, чтобы Бог был: он вытесняет мысль о Боге, вере, религиозные вопросы за пределы своего сознания, табуирует их, поскольку они вызывают у него неприятные ощущения и беспокойство.

Примечательно высказывание немецкого философа-атеиста первой четверти XIX века Дитриха Хайнриха Керлера: «Даже если бы можно было доказать математически, что Бог существует, я бы не хотел, чтобы Он существовал, поскольку это ограничивает меня в моём величии»[7].

О безобразии

Мартин Хайдеггер в упомянутой выше статье отличает «обезбожение» от «атеизма» как такового следующим образом: «обезбожение» есть состояние «принципиальной нерешённости относительно Бога и богов. В её укоренении христианам принадлежит главная роль. Но обезбоженность настолько не исключает религиозности, что, наоборот, благодаря ей отношение к богам впервые только и превращается в религиозное переживание. Если до такого дошло дело, то боги улетучились. Возникшая пустота заменяется историческим и психологическим исследованием мифа»[8].

Нежелающий верить потому и боится исследовать аргументы в пользу Божественного бытия, что понимает несоответствие собственной жизни и привычек тем требованиям, какие неизбежно предъявляет Бог любому человеку. Такое неверие, как правило, является свидетельством жизни, укоренённой во грехах и связанной с попранием совести. Пробуждающийся голос совести оказывается настолько резким и болезненным, что применяются любые средства, лишь бы его заглушить.

Для такого человека представляется бо́льшим «благом», чтобы Бога «не было»: огонь Божественной любви оказывается для него невыносимым. Так, по словам современного британского богослова и физика-теоретика Джона Полкинхорна:

Мне кажется, что множество образованных людей на Западе смотрят на религию одновременно с некоторой смутной надеждой и опасением. Они бы хотели какой-то веры, но чувствуют, что должны будут принять условия, которые равнозначны интеллектуальному самоубийству. Они не могут ни принять идею Бога, ни отвергнуть её[9].

Это созвучно словам русского архипастыря и аскетического писателя первой половины и середины XX века, епископа Варнавы (Беляева):

Когда безбожник "слышать о Боге не хочет", то не потому волнуется, что идея о Боге органически ему неприемлема и несродна, а потому, что она нарушает и тревожит его страсти... И у этих людей есть если не Бог, то свои боги, и если не безобразные идолы, которым, как у дикарей, губы салом мажут, то другие, в форме изящных произведений искусства, шедевров живописи, скульптуры. Свой рай есть в виде и "волшебного" мира звуков (музыка), и "неземного" царства грёз и символов поэзии... Всё, как у нас, и никуда не уйти от этого, только всё в извращённом, искалеченном виде[10].

Епископ Варнава (Беляев) в молодости. Фото: pravoslavie.ru

Епископ Варнава (Беляев) в молодости. Фото: pravoslavie.ru

Отсутствие личного религиозного опыта и даже боязнь его закрывают перед таким человеком саму возможность выйти из состояния опустошённости и глубинного испуга перед самой мыслью о возможности бытия Бога. Вот как об этом пишет преподобный Симеон Новый Богослов в своих гимнах:

Кто не верует, тот не просит, не просящий не воспринимает, а кто не воспринимает (Духа Святаго), тот мёртв; о мёртвом же кто не восплачет, так как он, будучи мёртв, думает, что жив? Мёртвые мёртвых никоим образом, конечно, не могут ни видеть, ни оплакивать; живые же (во Христе), видя их, оплакивают. Ибо они видят необычайное диво: умерщвлённых — живыми и даже ходящими, слепых — мнящих, что они видят, и поистине глухих — думающих, что они прекрасно слышат. Но живут ведь они и видят, и слышат, как скоты, мыслят, как неразумные, с чувством бесчувственным, в умерщвлённой жизни. Ибо можно жить и не живому, можно и зрячему не видеть, и слышащему не слышать[11].

* * *

Продолжение следует.

-----------------------------------------------------------------

[1] См.: Бубер М. Два образа веры. Режим доступа: http://lib.ru/FILOSOF/BUBER/vera.txt

[2] Хайдеггер М. Время картины … — Там же.

[3] Willaime J.-P. Еurоре et religions.Fауаrd. 2004. Р. 55.

[4] Феофан Затворник, свт. Токование посл. к Римлянам св. ап. Павла. М., 1890, с. 687.

[5] Добротолюбие, Издательство Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 1992, т. 1, с. 530.

[6] Федченков Вениамин, митр. О вере, неверии и сомнении. Режим доступа: http://pravbeseda.ru/library/?page=book&id=226

[7] Цит. по: Г. Кюнг. Есть ли Бог? С. 30.

[8] Хайдеггер М. Время картины… — Там же.

[9] Джон Полкинхорн, «Вера глазами физика». М., 1998, с. 12.

[10] Варнава (Беляев), еп. Основы искусства святости. Н. Новгород, 1995. Т.1, с. 35.

[11] Симеон Новый Богослов, преподобный. Творения. Т. 3: Божественные гимны. Сергиев Посад, 1993. С. 149.